前回までに解説した理論の応用も兼ねて、ちょっとリハーモナイズで遊んでみようと思います。

リハーモナイズに関しては、実は僕自身、若い頃にハマって一時期夢中になって取り組んでいたことがあります。

そうこうしているうちに、音楽理論を拡大解釈できるようになって、「とても自由に音楽理論に接することができるようなった」という経緯があるので、とても思い入れがあり、自分にとっても非常に重要な項目です。

もし、「音楽理論に縛られている」と感じている人がいるなら、そこから脱却できるヒントがあるのではないかと思い、今回採り上げてみました。

コードの基礎知識について、おさらいしたい方は、こちらへどうぞ。

スポットハーモナイズ

まずは、スポットハーモナイズから始めます。

スポットハーモナイズとは、メロディーの各音にコードをつけることです。

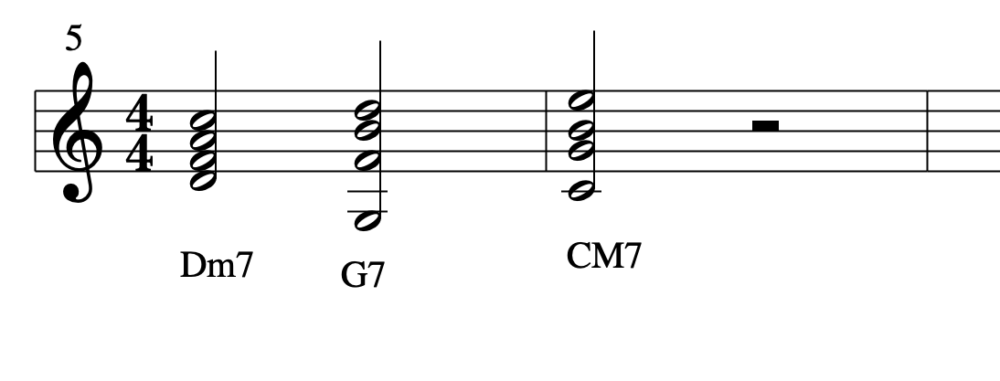

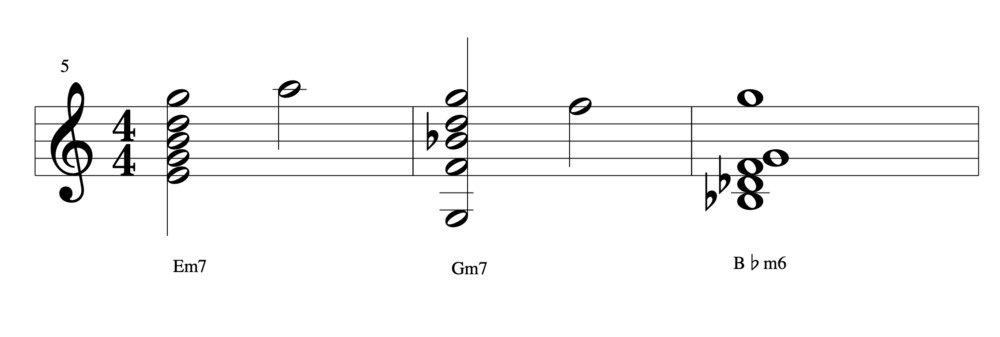

例えばこんな感じになります。

というメロディーに対して、

というコードをつけたりします。

ちょっとひねって、こんな風にもできます。

ここでは、まず1音に限定して、どのようなコードがつけられるのか、できるだけ可能性を広げることを考えます。

頭を柔らかくして考えましょう。

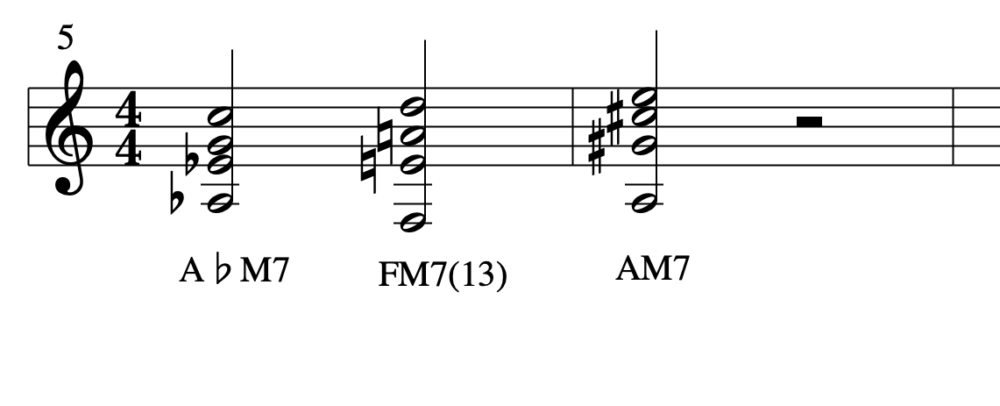

CのキーでGの音にコードをつける事を想定した場合、Cメジャーのダイアトニックコードは全て使用可能です。

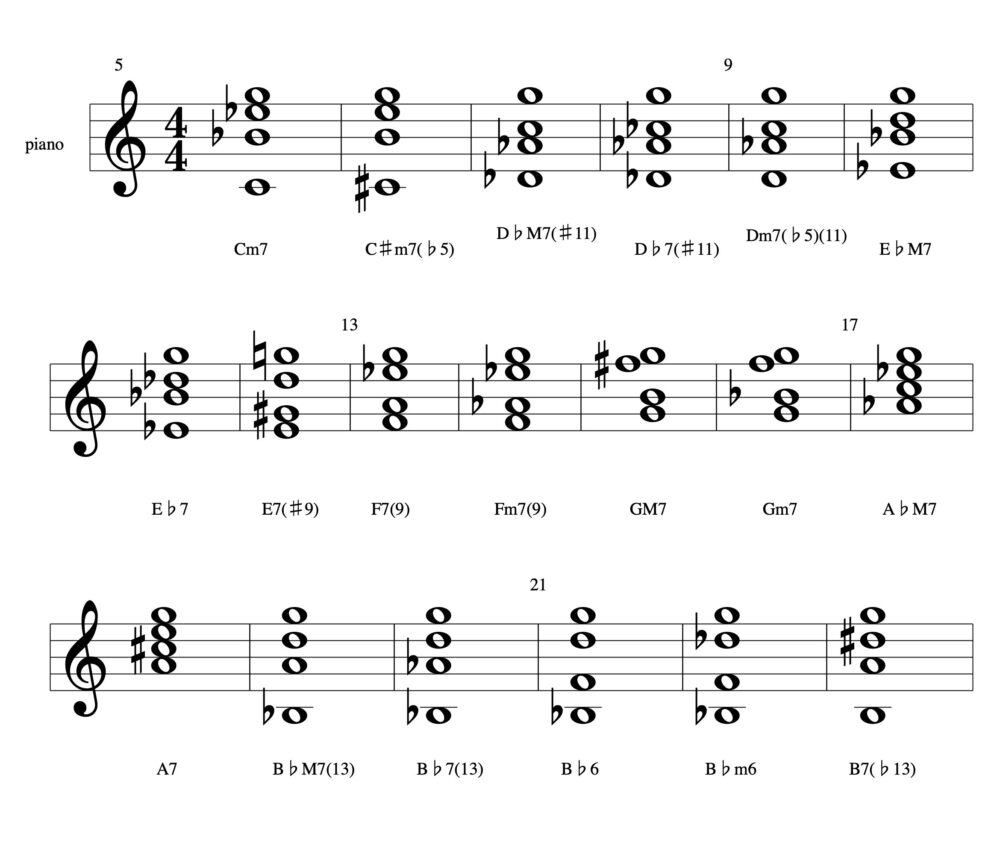

さらにそれ以外に、

Cm7、C♯m7(♭5)、D♭M7、D♭7、Dm7(♭5)、E♭M7、E♭7、E7、F7、Fm7、GM7、Gm7、A♭M7、A7、B♭M7、B♭7、B♭6、B♭m6、B7

などが候補として挙げられます。

随分選択肢が広がりましたね。

ディミニッシュやオーギュメント、分数コードを使えば、もっと多くの選択肢を用意することができるでしょう。

この段階で大切なのは、どれが良いとか悪いとか、最終的に何を選択するか、などということは考えずに、「できるだけ多くの可能性を用意する」ことです。

注)

トップノートがヴォーカルラインの場合は、ちょっと注意が必要です。

G7、Bm7(♭5)、GM7、Gm7で示したような、メロディーに2度でぶつけるようなヴォイシングは、歌いにくくなるので、避けた方が無難です。

2音のメロディーに対してコードをつける

次に、2音で構成されているメロディーに対してコードをつけてみます。

この場合、両方の音に合致したコードを選ぶ必要があるので、当然選択肢は少し狭まります。

例えば、キーがCでFとGの音から成るメロディーにコードをつける際に、Cメジャーのダイアトニックコードでは、トニック系コードがFの音がぶつかるので使いづらくなります。

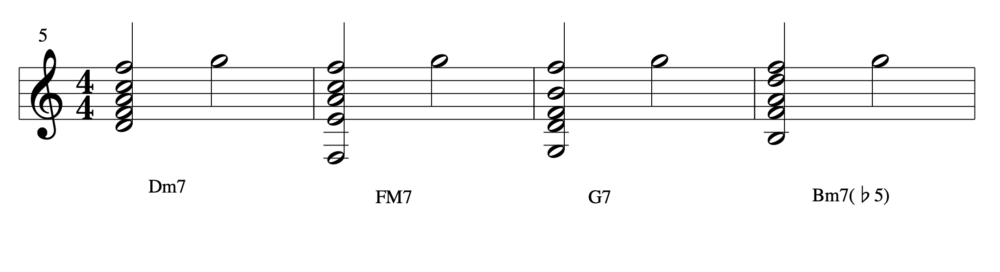

従って、Dm7、FM7、G7、Bm7(♭5)が候補となります。

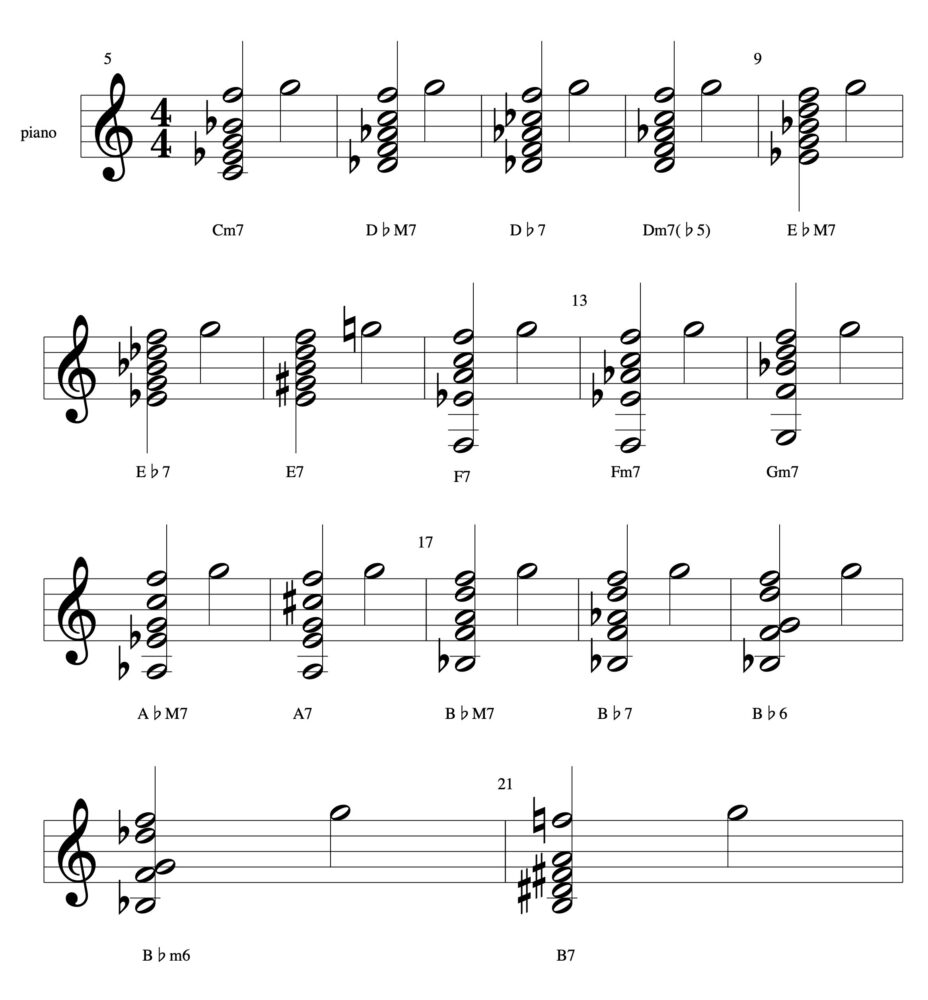

それ以外のコードでは、

Cm7、D♭M7、D♭7、Dm7(♭5)、E♭M7、E♭7、E7、F7、Fm7、Gm7、A♭M7、A7、B♭M7、B♭7、B♭6、B♭m6、B7

などが考えられます。

ここでも、できるだけ多くの選択肢を用意することを優先します。

音数が増えても、同様の考え方でコードを抽出します。

流れの中で気に入ったものを選択する

候補となるコードを可能な限り抽出したら、「最終的にどれか一つを選択する」というプロセスになります。

その方法はズバリ、

前後の流れを考慮して自分の気に入ったものを選ぶ

以外にはありません。

この、「理屈抜きで自分の気に入ったものを選ぶ」ということがとても重要だと考えていて、理論の呪縛から解放される鍵になると確信しています。

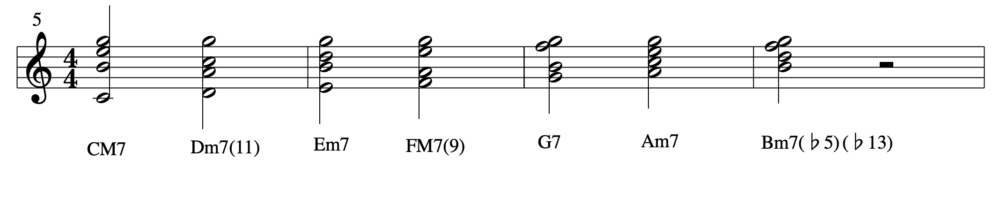

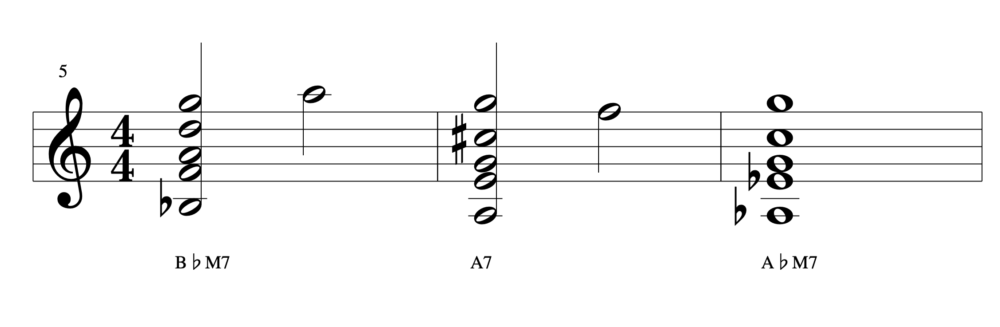

例えば、メロディーが G / A | G / F | G となっていた場合に、僕が何も考えずに自然にコードをつけるとしたら、

のような感じになると思います。

他にも、別案として、

というパターンもあるでしょう。

特に理由があるわけではありませんし、「これが正解」というわけでもありません。

ただ、自分の感覚で選ぶとしたらこのような選択をするだろうな、というだけの話です。

確かに、ある程度の経験が必要なことかもしれませんが、それでも、

「自分の感覚で選択することを恐れてはいけない」

というのが、今回僕が言いたかったことです。

まとめ

リハーモナイズについて、僕なりの考え方、やり方を解説しました。

堅苦しく考えずに、本当に遊び感覚で少しずつ取り組んでみると、新しいひらめきが生まれるかもしれません。

次回もお楽しみに。